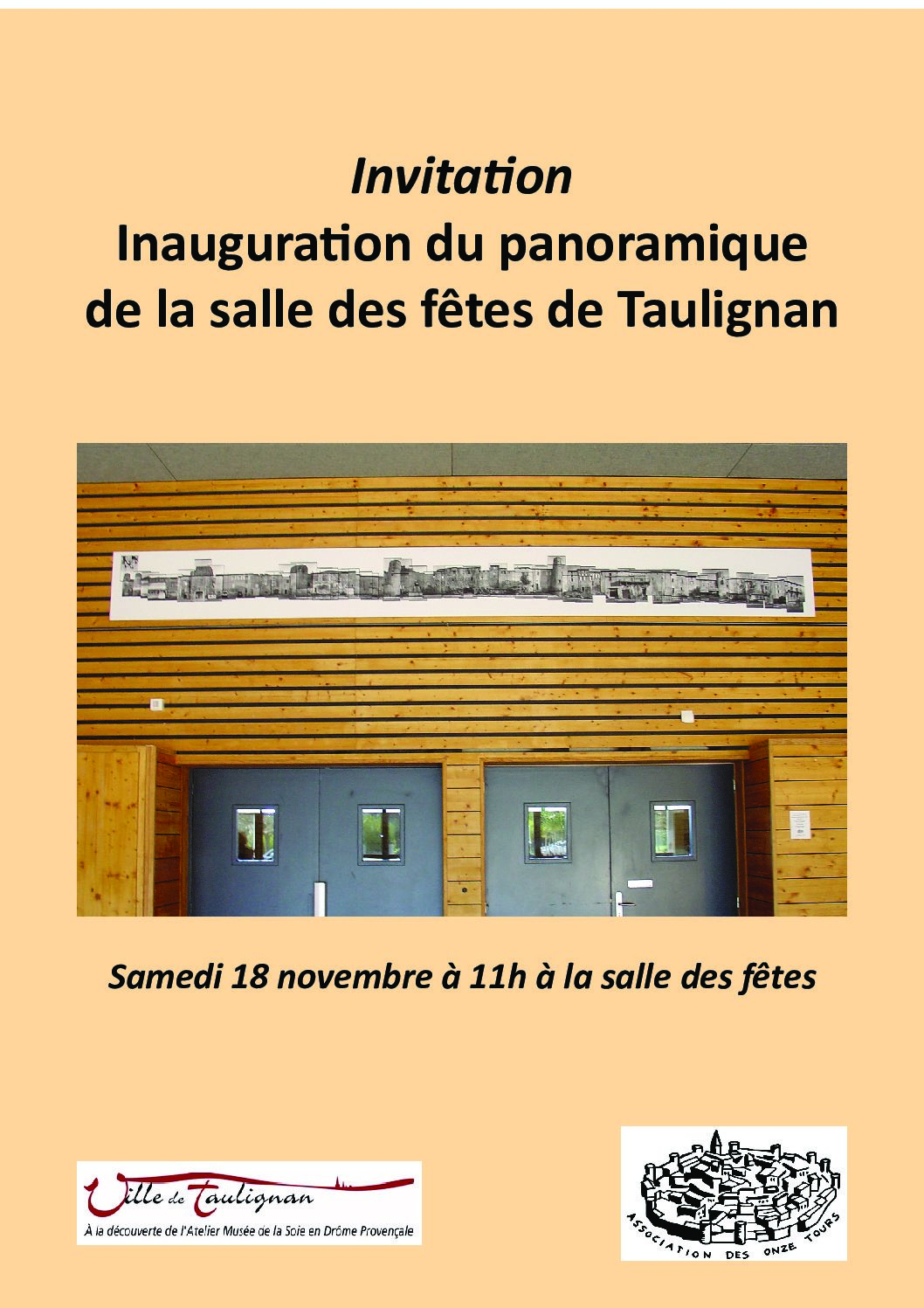

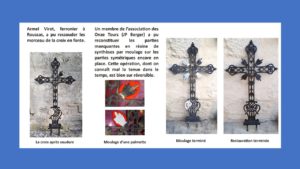

18 novembre 2023 : inauguration du panoramique des remparts à la salle des fêtes de Taulignan

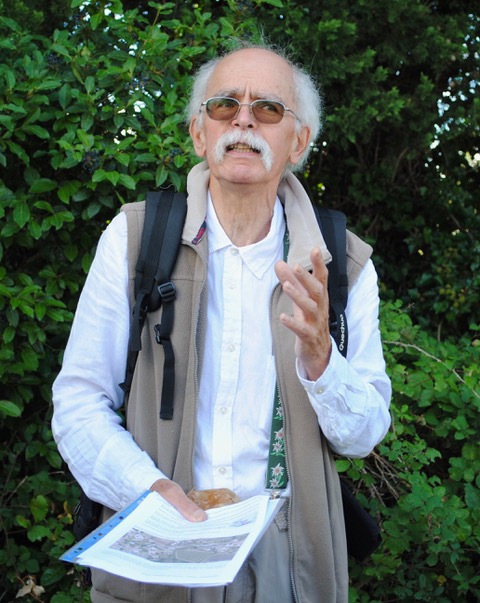

Nous avons eu grand plaisir d’accueillir une vingtaine de personnes pour cette inauguration en présence de Mr le Maire- Jean-Louis Martin et de Pierre Devin qui avait organisé la mission Lance Ventoux en 2018, au cours de laquelle l’un des photographes Lucas Pacifico avait réalisé ce panoramique des remparts de Taulignan.

Mr Jean-Paul Mazel avait initialement proposé de solliciter le conseil municipal pour financer ce tirage du panoramique. Le conseil municipal ayant accepté, celui ci a été installé dans la salle d’accueil de la salle des fêtes de Taulignan. Le photographe brésilien, Lucas pacifico a fait don de son travail à la municipalité.

Lucas Pacifico, Taulignan 2018, Muraille nord-ouest,

de la Porte d’Anguille à la rue des Fontaines

Frise de 5, 20 mètres, installée dans le hall de la salle des fêtes

de Taulignan en 2023.

Lucas Pacifico, graphiste à Sao Paulo, a aussi une démarche d’auteur photographe. Il a participé d’une résidence artistique d’une dizaine de photographes brésiliennes et brésiliens, organisée en février 2018, dans la cadre Mission Lance Ventoux*, coordonnée par Territoire sensible*. Il découvrait l’hiver et l’Europe. Il a ressenti une sorte de sidération face à la mémoire des pierres de notre territoire. Il a été particulièrement impressionné par l’enceinte de Taulignan au point d’inventer un dispositif peu commun dans l’usage du panoramique.

L’auteur pratique le panoramique composite en assemblant des tirages papier d’après film 35 mm. Pour cette frise, il change d’approche. A la différence des représentations panoramiques prises d’un point fixe, l’opérateur ici pérégrine autour de la structure circulaire des remparts. Il en montre toute l’étendue, impossible à embrasser à partir d’un seul point de vue. On retrouve ici l’expérience du déroulé du regard, celle des vues depuis le train en marche, ce qu’on appellera travelling au cinéma.

Cette frise est composée de trois panneaux de longueurs inégales. Les coupes ont été conçues en fonction des joints entre les photographies composant l’assemblage. Celles-ci ont été imprimées sur un support résistant à la lumière et collées sur des paques d’aluminium, rigidifiées par un châssis en bois. Cette réalisation est due à La fabrique de l’image.

L’auteur a fait don de son œuvre à la Ville de Taulignan, une forme de remerciement pour l’atmosphère qu’il avait perçue.

Pierre Devin

* Plus d’informations sur territoiresensible.com

Crédit photos : Fabrice Croizat et Geneviève Gosselin